パソコン教室の現状

1989年から2000年にかけて当時の文部省は鳴りもの入りでCAI(コンピューター学習支援教育)を打ち出しました。

それに呼応するように各自治体では競って全学校にパソコン教室を作りひとクラスの生徒分のコンピューターをそろえました。 当時は時代の最先端で子どもたちは目を輝かせていたのを思い出します。

今はどうなっているのか調べてみました。

上の写真は須恵小学校のパソコン教室です。

パソコン本体に赤い印がついてる機器は不具合があるもので正常に稼働するのは41台中25台、つまり16台は使用できないか、 使用中に不具合が生じるものです。

一人一台使用で導入されたものが今ではそれもかなわない状態になっています。

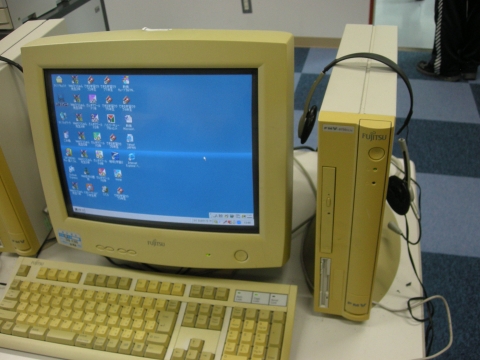

この写真は高千帆小学校のパソコンです。既に色がにしまっています。

39台中27台しか使用できません。

両学校とも、いやいや市内の全小中学校のパソコンは平成12年、13年に導入されておりOS(windows ME) は既にサポート対象外になっています。

また、これらのコンピューターは子どもたちの調べ学習などに使われていますが、 10年前の機器であり致命的なメモリー不足に陥りフリーズしてしまうことがよくあります。

更に深刻なことはコンピューターの部品供給は7年間のみということです。

つまり、これらのコンピューターは故障をすると天寿を全うされることになります。 年を追う毎に使うことが出来る台数は少なくなっていきます。

この様な状況に陥った原因はなんでしょうか?

ある自治体ではこれらの機器を本市のように買い取りではなくて5年リースで契約しています。 5年ごとに更新するためサポートが切れることも部品供給がストップされることもありません。 子どもたちはいつも最新の機器を使用することが出来ます。

今年度、学校の先生用のパソコンが一人一台全部で約370台買い取りで導入されます。(予算規模で4000万円超)

同じ事にならないようにどのような検討がなされているのでしょうか。また、 パソコン教室のこれらの機器をどの様にしていくのでしょうか。

また報告します。

コメント(2)

パソコンについてですが、「学校 古いパソコン 再利用」で検索してみました。

2006年のサポート切れ宣言でパッチ更新が行われなくなりセキュリティ上安全に使用できなくなったWindows98とMeを搭載している公立学校のパソコンについて、【経済産業省】では2007年度から無償のOSであるLinux(リナックス)を利用して再利用する事業を始めることになったそうです。

2006/12/30にNHKニュースで報道されたもので、現在では確かなソースは残ってません。

昨年では箕面市で学校のPCを再生利用し、教員のPCに利用されているようです。箕面市長さんのブログにも掲載されてました。

MEでサポートが切れているのなら、セキュリティが心配ですね。

パソコンの記事を拝見しました。

パソコンの購入かリースについて議員が、または議会がそのことについて行政に対して発言することはできないのでしょうか。

まさに高松議員に言われるとおりで、行政のそういう結果的に無駄遣いになりかねないことに関して、高松議員はどのような議員活動ができるんですか?

私たち市民には、行政と議会の役割というものがよく理解できておりません。

この事例も含め、その辺りについての基本的なことについて教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。